相続は故人の権利義務を引き継ぐものですが、財産に借金などが含まれていると「相続放棄」が選択されることも珍しくありません。

では、相続放棄によって引き取り手がいなくなった財産は、最終的にどうなるのでしょうか。

意外と知られていない、相続放棄後の財産の行方について解説します。

目次

相続放棄を選択すると、法律上は相続人ではなかったことになるため、他の相続人に相続権が移っていきます。

そして、故人が多額の借金などをのこしていた場合、次々に相続放棄が提示され、誰も財産の引き取り手がいないという状態が起こり得ます。

このとき、相続放棄される財産の中にはマイナス部分もあれば、プラス部分もあるわけです。

例えば、「財産が土地30坪と築40年の家屋で合計1000万円、借金3000万円」といった場合では、土地と家屋がプラスの財産です。

相続人の全員が相続放棄を選択すると、誰も借金を引き継がない一方で、土地や家屋も宙に浮いた状態になってしまいます。

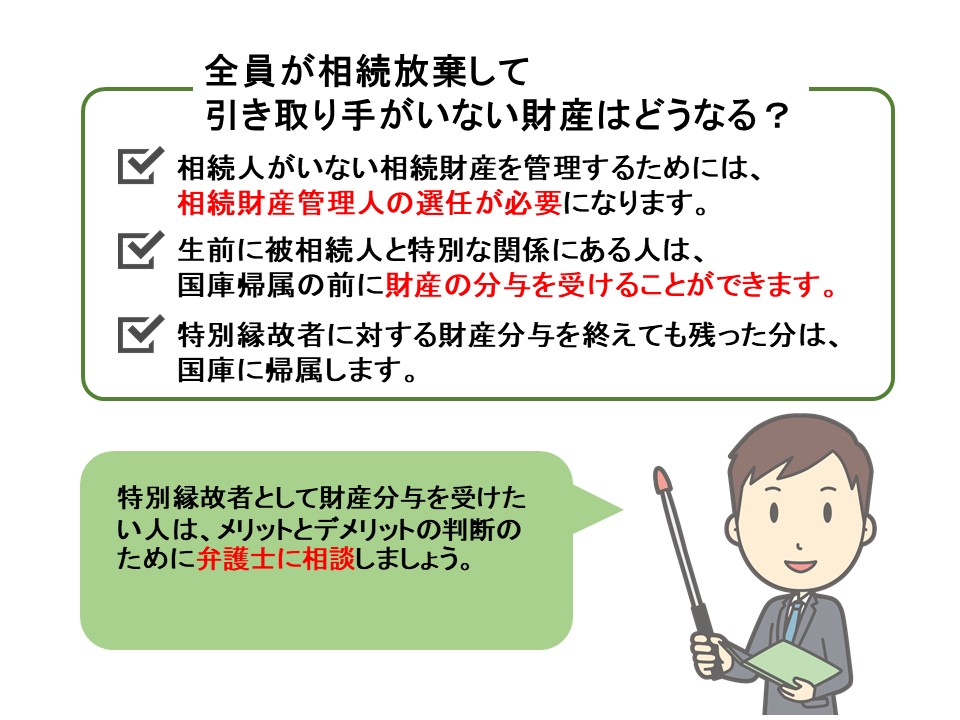

このように相続人の全員が相続放棄を選択した場合、清算事務を経たのち、最終的には国のものになります。これを専門的な言葉では「国庫帰属」と呼び、財産の終着地となるわけです。

では、具体的にどういったプロセスを経て国庫帰属が行われるのかを、見ていきましょう。

相続人全員が相続放棄して引き取り手がいなくなった財産は、すぐに国のものになるわけではありません。

まず「相続財産法人」という法人格が与えられ、ひとつのまとまりとして管理されます。

財産が法人になるというのは不思議な話かもしれませんが、これは民法951条で規定されているのです。

第951条 (相続財産法人の成立)

相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。

このように相続財産は法人になりますが、それだけでは何も起きません。この相続財産を維持管理したり、処分したりできる具体的な管理者が誰もいないからです。

上記の例で言うと、被相続人に3000万円を貸していた債権者は、相続人がいない以上全額の回収は諦めざるを得ませんが、せめて被相続人の不動産を売って1000万円だけでも回収したいと考えるはずです。

こういった場合、債権者は相続財産管理人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

そして家庭裁判所が相続財産管理人を選任すると、相続財産(法人)に管理者がつくことになります。

相続財産管理人は、他に相続権や債権をもった人がいないか調査し、相続財産を現金に変えていき、債務を弁済していきます。

これらをまとめると以下のようなステップになります。

選任された相続財産管理人は、財産の換価を進め、④や⑤で申し出があった場合は、債務の弁済や相続人への財産の引渡しを進めます。

相続債権者に支払いをしてもまだ財産が残り、かつ相続人も見つからない場合は、財産が残ることになります。

相続財産管理人が上記①から⑤までのプロセスを終えても財産が残れば、最終的にその財産は国庫に帰属します(民法959条)。

しかし、相続人ではないが、生前に被相続人と特別な縁故があった人が「特別縁故者に対する財産分与」を家庭裁判所に申し立てた場合、財産分与が行われる場合があります。

ちなみに特別縁故者とは「被相続人と生計を同じくしていた者」「被相続人の療養看護に努めた者」「これら2つに準じて特別の縁故があった者」が該当し、内縁の妻などが典型例です。

このように、債権者から請求があれば清算し、ほかの相続人や特別縁故者に分配したあと、最終的に残った分が国のものになるのです。

ここまでの内容から、「誰も財産を引き取らなくても、相続財産管理人をつければよいから何とかなる」と考えた方も多いかもしれません。

しかし、実際に相続財産管理人の選任手続を申し立てるには、大量の添付資料が必要だったり申し立てまでの雑務が多かったりと、一般の方にはハードルが高いのが特徴です。

申し立てに必要な書類をざっと挙げてみても、以下の量があります。

相続財産管理人選任の申立てに必要な書類

何より問題になのは、相続財産管理人の選任申し立ての際に、家庭裁判所に予納金となる現金を納めなければならないことです。

相続財産管理人は家庭裁判所が選任しますが、たいていは弁護士が選任されます。

これら選任された専門家が職務を遂行するにあたっては、当然ながらその報酬を確保しなければなりません。

したがって、遺産として現預金が十分に残ることが確実なケースは別として、たいていはこの相続財産管理人の報酬を確保するために、最低でも50万円、通常は100万円~150万円の予納金を申し立ての際に申立人が家庭裁判所に納めなければならない運用になっているのです(このあたりの金額の相場と実際の運用は、地域によってかなり違いがあります)。

ちなみにこの予納金は、債務の弁済、手続中の維持管理費用、相続財産管理人の報酬を賄ってもまだ遺産が残る場合には、全額返還を受けることができます。

しかし、これらに不足してしまった場合には、予納金を納めた申立人の自己負担になります。

そのため、相続財産管理人の選任を申し立てようと考えている場合は、高額の費用を支払ってまで自分で申し立てるメリットがあるのか、慎重に判断する必要があります。

ですので、相続財産管理人の選任申し立ては、相続に強い弁護士に相談することをお勧めします。

このコラムの監修者

福田法律事務所

福田 大祐弁護士(兵庫県弁護士会)

神戸市市出身。福田法律事務所の代表弁護士を務める。トラブルを抱える依頼者に寄り添い、その精神的負担を軽減することを究極の目的としている。